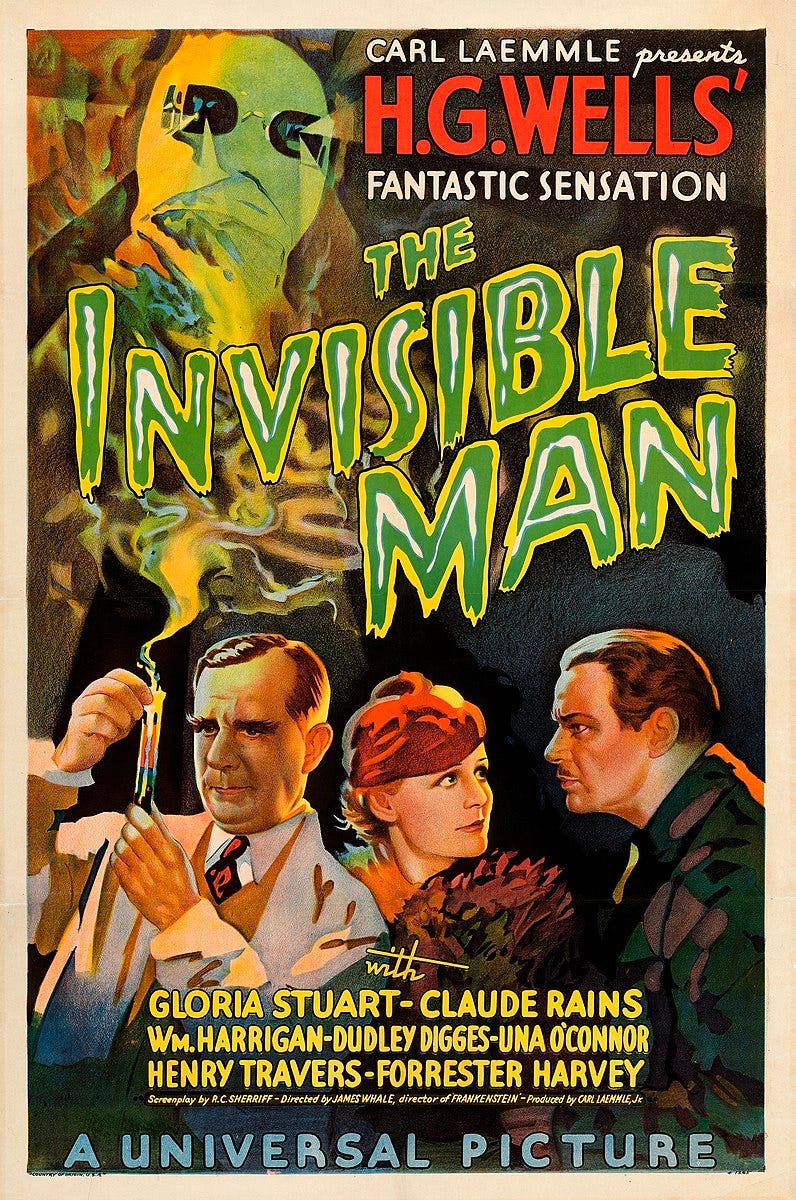

The Invisible Man

Keine Angst: Der Unsichtbare ist nicht unsichtbar

1933, Regie: James Whale

Ein neues Remake vom „Wolf Man“ steht unmittelbar bevor, im Winter erwartet uns Robert Eggers Dracula/Nosferatu Interpretation und auch Frankenstein soll nächstes Jahr durch Del Torro verfilmt werden. Ein Schwall an Neuverfilmungen der alten universellen Monster steht dem Kino also (erneut) bevor und da gerade kein sehenswerter Horrorfilm im Kino läuft, ist es wohl Grund genug, sich dem Phänomen dieser ikonisierten Gestalten noch einmal anzunähern. Mary Shelleys „Frankenstein Monster oder der moderne Prometheus“, ist dabei als erster Science-Fiction-Roman und in seiner Art, wie er (typisch für alle dieser Monster-Filme) anthropologische Fragen verhandelt, der wahrscheinlich interessante Stoff. Die Verfilmung hingegen ist dadurch, dass sie dem großartigen Roman nichts hinzufügen kann, mittelmäßig. „The Invisible Man“ aus dem Jahr 1933 gewinnt gegenüber dessen Stoff wiederum einiges an Qualität. Die Unsichtbarkeit der namensgebenden Figur wird im Roman von H. G. Wells aus dem Jahr 1879 einfach durch den typischen realistischen Erzähler in seiner Erscheinung gegenüber anderen Figuren behauptet. Er grenzt sich durch diese also nicht formell ab, wirkt nicht im medialen Sinn entfremdend. Er ist eine normale Figur wie jede andere auch – so sind ja schließlich auch diese für uns als Leser „unsichtbar“. Im visuellen Medium des Films wiederum, in der die Kamera die Grenzen zwischen sichtbaren und Unsichtbaren zieht, entfaltet das sichtbare bewegende „Bild“ eines Unsichtbaren eine ganz neue Wirkung. Als würde der unsichtbare Raum ums Sichtbare sich plötzlich empörend verkörpern: Chaos und Terror der sichtbaren Welt scheinen dabei das Resultat zu sein. Mehr dazu im Artikel:

Zur Angst und zur Furcht vor dem Unsichtbaren

Kurze Bemerkungen zum Inhalt: Der Wissenschaftler Dr. Jack Griffin hat ein Elixier entwickelt, was dafür sorgt, dass seine Haut dessen Umfeld so reflektiert, dass er als unsichtbar erscheint. Er forscht an einer Möglichkeit, dies rückgängig zu machen. Der Roman sowie die Verfilmungen setzten damit ein, dass der Unsichtbare sich längere Zeit in einem Gasthaus einer kleinen Stadt ein Zimmer nimmt, nach und nach als unsichtbar erkannt wird und sich schließlich anfängt gegen die Stadt und diese sich gegen ihn zu richten. Es kommt im Film und Buch in unterschiedlichen Dimensionen zu von ihm begangenen Verbrechen. Schließlich wird er zunehmend wahnsinnig und imaginiert sich die Weltherrschaft: Es endet mit seinem Tod durch die Menge der Stadt im Buch, im Film durch einen Brand und dem Kampf gegen die ihn suchende Polizeimannschaft:

„Gebrochen und verstümmelt, verraten und unbeweint, beschloss dort Griffin, der erste Mensch, der es verstand, sich unsichtbar zu machen, Griffin, der genialste Physiker aller Zeiten und aller Völker, sein seltsames und schreckliches, tief unglückliches Leben.“ (H.G Wells: 2005, S.213)

Gerade die erste Hälfte des Buchs und des Films schildert die langsame angsterfüllte Erkenntnis der Figuren, und mit diesen der Zuschauer und Leser:innen, dass diese seltsame Figur, mit den ganzen Bandagen, nicht etwa verstümmelt, sondern unsichtbar ist. Der Philosoph Søren Kierkegaard unterscheidet streng zwischen Angst und Furcht. Angst ist für ihn nichts, was in Bezug auf die tatsächliche Wirklichkeit existiert. So hat man nicht Angst vor etwas, was tatsächlich da ist, sondern vor der Möglichkeit, dass es da sein könnte. Der mysteriöse Einbrecher selbst löst keine Angst aus – er ist nicht da, könnte es aber sein. „Was verborgen ist, löst keine Furcht aus“, schreibt Tilo Wesche in seiner Kierkegaard-Einführung, „ist aber gewahr in der Angst davor, dass es wirklich da sein könnte, was sich nur erahnen lässt.“ (Wesche: 2003, S.70) Furcht ist also nicht einfach ein anderes Wort für Angst. Viel mehr beschreibt Furcht etwas Instinktives: eine Gewissheit, dass etwas tatsächlich Bedrohliches wirklich da ist. Es ist in diesem Sinne besonders paradox, dass es im Fall des Unsichtbaren die Angst ist, unter den Bandagen könnte etwas sein (zum Beispiel ein gesuchter Verbrecher), die wiederum von der Furcht abgelöst wird, dass da gerade nichts ist. Angst, die im Ungewissen liegt und Furcht vor dem, was wirklich da ist, fallen hier scheinbar ineinander. Wichtig ist dabei aber, dass wir es mit einer Science-Fiction und nicht mit einem Horror-Film zu tun haben. Der Unsichtbare ist also nichts mythologisch Abstraktes, er ist eine positiv bestimmbare und messbare Einheit, die uns aber phänomenologisch verunsichert: eigentlich müsste da ein Körper sein, etwas Wahrnehmbares, da ist aber nichts. Es dominiert also die konkrete Furcht und nicht die Angst, da ja etwas da zu sein scheint, was eine uns bekannte Form annimmt in einem jedoch uns entzogenen Material. Von daher transformiert sich der Film auch recht schnell zu einer Art Kriminalthriller; der dadurch die Suche nach dem verlorenen, aber vorhandenen Verbrecher ins Zentrum der Handlung rückt. Trotzdem hat das Nicht-Erscheinungsbild des Unsichtbaren für uns etwas ungemein Verstörendes. Dies wird gerade in dem Moment deutlich, in dem eine Figur nicht schlafen will, weil sie Angst vor der möglichen Präsenz des Unsichtbaren hat. Gerade dieser Aspekt wird vom 2020er-Remake in den Vordergrund gerückt, wenn in diesem der Unsichtbare zu einem Symbol für die omnipräsente Bedrohung männlicher Gewalt in einem patriarchalen System wird.

Unsichtbar. Nicht Nicht-Sichtbar.

Ist der Unsichtbare also wirklich unsichtbar, oder eher einfach nur nicht-sichtbar? So wird er doch zum Ende mit seinem Tod wieder erkenntlich, war also bestätigt, einfach nur verborgen. Der Philosoph Maurice Marleau-Ponty schreibt in seinen Arbeitsskizzen zum Unsichtbaren und Sichtbaren; dass sich das Unsichtbare auf keinen Fall als Nicht-sichtbares Denken definieren lässt: sprich nicht als das, was gesehen worden ist, gesehen wird, oder von anderen, aber nicht von mir gesehen werden kann. Das trifft auf den Unsichtbaren nicht zu, er wurde von auftretenden Figuren und wird es auch am Ende, in der zitierten Passage, nochmal. Der Unsichtbare selbst ist also nicht das Angsteinflößende. Seine Nicht-Sichtbarkeit verweist aber auf das Unsichtbare, wie es Ponty definiert:

„Das Unsichtbare ist da, ohne Objekt zu sein, es ist reine Transzendenz / ohne ontische Maske. Und die ‚Sichtbaren Dinge‘ selbst sind schließlich ebenfalls nur um einen abwesenden Kern herum zentriert.“ (Ponty: 2004, S. 291)

Ponty ist dafür bekannt, die Phänomenologie mit der französischen Existenzphilosophie zusammen gedacht zu haben, sprich; worauf die Unsichtbarkeit verweist, ist, dass eigentlich alles unsichtbar ist. Dass alles, was sich uns phänomenologisch zeigt als ontische Maske, oder als Ding nur um dieses Unsichtbare herum zentriert, wie sich auch die Klamotten, die Perücke, die falsche Nase um den Unsichtbaren herumlegt: nur verdeckt, dass da nichts ist. Das ist eigentlich das Beunruhigende, was die unbedingte Suche im Film zur Folge hat: da muss doch jemand sein. Dies markiert auch die politische Sprengkraft seiner Unsichtbarkeit – die Polizei sucht zum Ende ein Rechtssubjekt, das zur Verantwortung gezogen werden kann und dessen Nicht-Sichtbarkeit auf die eigentliche Unsichtbarkeit ihres gesamten Machtapparats verweist. So greift die Erkenntnis, dass da vielleicht „niemand“ ist, die staatliche Anrufung des Subjekts (mit Althusser) an. Da muss jemand sein, der für die Verbrechen verantwortlich ist. Jemand, der sich der staatlichen Anrufung als „unsichtbar“ entzieht, ist ein gesuchter Terrorist

Macht und Unsichtbarkeit

Nicht der Unsichtbare ist unsichtbar, sondern das, worauf seine Nichtsichtbarkeit verweist: auf den mit Zizek gesprochenen „Großen Anderen“. Der, der überall ist, uns immer beobachtet, wo wir auch sind, der wie der Mystery Man in David Lynchs „lost Highway“ gleichzeitig aber auch so beängstigend ist, weil er nicht direkt etwas von uns will. Die Nichtsichtbarkeit des unsichtbaren Manns geht also mit gesellschaftlichen Implikationen einher, die in seiner Figur zusammenlaufen. Seine Nichtsichtbarkeit verweist in einigen Aspekten auf das Unsichtbare und das ist so störend, dass er zum Ende auch sterben muss und dabei als ultimativer Beweis sichtbar werdend, die Ordnung wiederherstellt. Die Grenzen, die die Kamera setzt zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren, werden von dem Unsichtbaren als Störung im Bild infrage gestellt, aber eben in spielerischer Weise. Dass der Unsichtbare dabei jedoch auch auf die ästhetischen Möglichkeiten des Films, der phänomenologischen-Irritation verweist, zeige etwa die Filme, die der Medienwissenschaftler Felix T. Grefor in seiner Studie „Die Un/Sichtbarkeit des Kapitals. Zur modernen Ökonomie und ihrer filmischen Repräsentation“ untersucht. Das scheinbar entfremdende „Unsichtbare“ kann vielleicht in negativer Weise vom Film aufgegriffen werden: die als existenziell erfahrene Angst, sich so möglicherweise in korrekt auffindbare und bekämpfbare Furcht verkehren.

Literatur:

- Felix, T. Gregor: Die Un/Sichtbarkeit. Des Kapitals. Bielefeld.

- Kierkegaard, Sören: Der Begriff der Angst. München.

- Wesche, Tilo: Kierkegaard. Eine philosophische Einführung. Stuttgart.

- Wells, H.G: Der Unsichtbare. München.